探索可变形材料的内在结构—金属镝

材料的微观结构决定其宏观性能,然而在金属等可变形材料中,加工过程中引入的大量晶格缺陷往往会掩盖其本征的原子、电荷或轨道有序状态,这极大地阻碍了我们对材料基本性质的精确理解。因此,发展能够制备无缺陷样品的先进技术,并揭示这些“隐藏”的内在有序结构,对于材料科学的基础研究与应用至关重要。近期,北京科技大学的邢献然教授团队创新性地提出一种“零重力合成法”,成功制备了几乎无应力的超高结晶质量的金属镝(Dy)微球。基于此,他们发现镝在基态下的真实晶体结构并非普遍认为的六方结构,而是一种罕见的低对称性正交Cmcm结构。相关工作发表在期刊J. Am. Chem. Soc.上。

图 1 原文和摘要

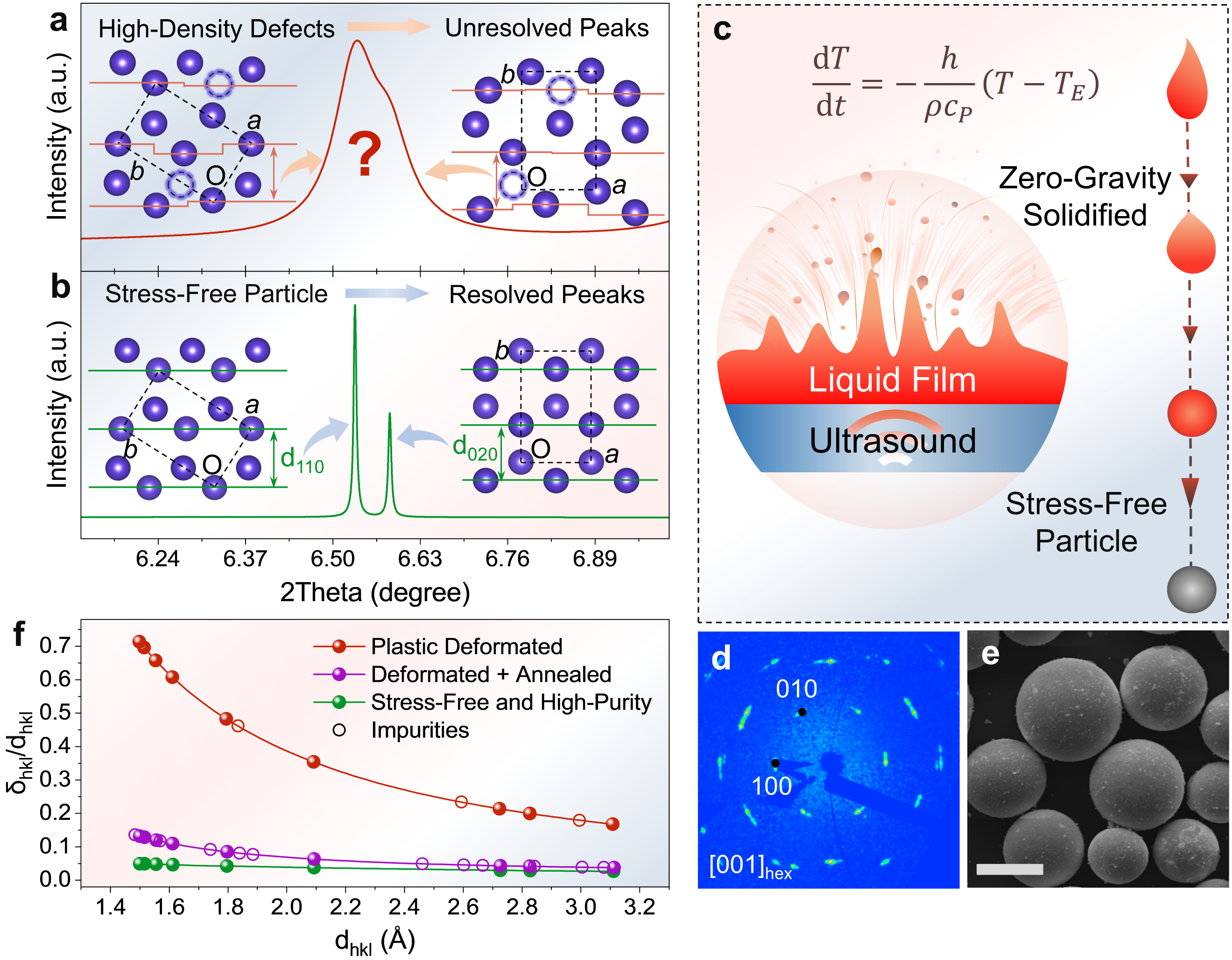

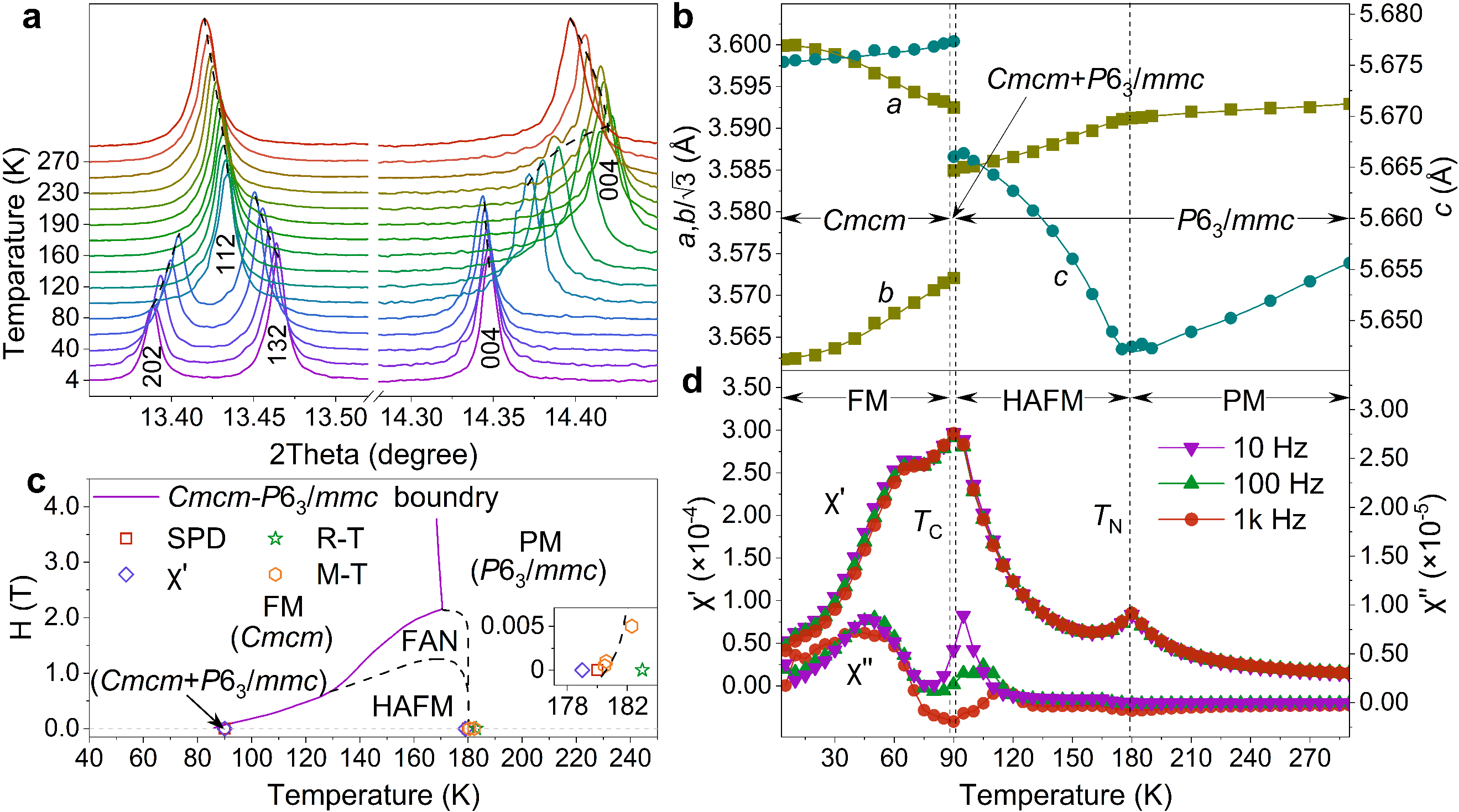

作者团队采用的“零重力合成法”,是利用超声波将熔融的金属雾化成微小液滴,液滴在惰性气氛中自由下落并快速凝固,从而形成结晶质量极高、几乎无应力且无氧化的的微米级球形颗粒。利用这种高质量的样品,研究团队借助日本J-PARC的高分辨中子衍射(NPD)和欧洲同步辐射光源(ESRF)的高分辨X射线衍射(SPD),精确解析了镝在不同温度下的晶体结构演变。研究发现,虽然镝在室温下呈现传统的六方(P63/mmc)结构,但在冷却至5 K的铁磁(FM)状态下,其衍射峰发生明显的分裂,揭示出晶体结构发生了从六方到正交(Cmcm)的相变。为探究这一结构转变的内在机理,研究团队通过第一性原理晶体场理论计算,揭示了镝中潜在的轨道有序。计算表明,这种正交结构畸变源于4f电子壳层在铁磁态下产生的非零磁四极矩(![]() )所驱动的磁弹性效应。有趣的是,这个四极矩算符的符号与邻近的稀土元素铽(Tb)正好相反,导致了两者在铁磁态下沿着不同的方向发生晶格畸变。这一发现不仅加深了对稀土功能材料(如巨磁致伸缩材料Terfenol-D)物理特性的理解,也凸显了揭示材料本征结构的重要性。

)所驱动的磁弹性效应。有趣的是,这个四极矩算符的符号与邻近的稀土元素铽(Tb)正好相反,导致了两者在铁磁态下沿着不同的方向发生晶格畸变。这一发现不仅加深了对稀土功能材料(如巨磁致伸缩材料Terfenol-D)物理特性的理解,也凸显了揭示材料本征结构的重要性。

综上,该研究通过发展一种新颖的零重力合成方法,成功制备了高质量的可变形金属样品,并以此为基础,揭示了镝元素低温下的本征结构。所提出的合成方法也有望推广应用于其它可变形材料体系,以揭示更多“隐藏”的物理规律。

图2 缺陷对塑性材料本征结构的影响和零重力凝固法制备高结晶度无应力样品

图3 镝在约89K的居里温度(TC)时,发生从铁磁性的正交(Cmcm)相到反铁磁性的六方(P63/mmc)相的一级结构相变

该成果以“Uncovering Hidden Orders within Deformable Materials: The Case of Dysprosium”为题,发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。论文第一作者为北京科技大学固体化学研究所的博士生乔泽昱,通讯作者为该所的林鲲教授。该工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c06003.